太陽光発電の「効率」が収益と環境貢献を決める

太陽光発電の導入において、「効率」は事業収益や環境貢献度を大きく左右する重要要素です。効率が高いほど、限られたスペースで多くの電力を生み出し、経済的・環境的メリットを最大化できます。

しかし、「太陽光発電の効率とは具体的に何を指すのか?」「なぜ他と比べて数値が低いと言われるのか?」「そして、どうすればこの効率を最大まで引き上げ、長期的に維持できるのか?」といった疑問を抱えている方も少なくないでしょう。

今回の記事では、この「効率」の定義、低下原因、そして最大化戦略を体系的について解説します。

太陽光発電の「発電効率/変換効率」とは?

太陽光発電における「効率」は、大きく分けて「発電効率」と「変換効率」の2種類があり、それぞれ異なる意味を持ちます。

発電効率は、太陽光が持つ全エネルギーのうち、システム全体でどれだけ電気に変換されたかを示す総合的な指標です。

これは、パネルの性能だけでなく、パワーコンディショナーのロスや配線損失、さらには外部環境の影響も含めて評価されます。一般的な太陽光発電の発電効率は約20%とされ、設置の容易さなども考慮すると、他の再生可能エネルギーと比較して十分実用的な数値と言えます。

一方、変換効率は太陽光パネルそのものの性能を表す指標で、「モジュール変換効率」と「セル変換効率」の2種類があります。

モジュール変換効率はパネル1枚の全体面積に対する変換割合、セル変換効率はパネル内の太陽電池(セル)1枚あたりの変換割合を示します。これらは、限られたスペースでどれだけ効率的に発電できるかを測る上で重要な数値です。

他の再生可能エネルギーとの比較

太陽光発電の一般的な発電効率は約20%程度とされており、再生可能エネルギーの中では中程度の水準です。他の主要な再生可能エネルギーの発電効率と比較してみましょう。

・水力発電:約80%

・風力発電:約20~40%

・バイオマス発電:約20~35%

・地熱発電:約10%

・火力発電:約40~50%

この比較から、水力発電のように非常に高い効率を誇るものもあれば、地熱発電のように比較的低いものまで様々であることがわかります。

発電効率が高いに越したことはありませんが、設置の容易さ、初期コスト、安定供給性、環境への影響など、多角的な視点から総合的に評価する必要があります。

太陽光パネルの性能を示す2つの変換効率

太陽光発電システムの中でも、核となる太陽光パネル自体の性能を示す指標が「変換効率」です。変換効率には、さらに「モジュール変換効率」と「セル変換効率」の2種類が存在します。

モジュール変換効率(システム全体に直結)

モジュール変換効率とは、太陽光パネル(モジュール)1枚の全体の面積(フレームを含む)を基準にして、どれだけ太陽光エネルギーを電気エネルギーに変換できるかを示す効率です。

私たちが製品カタログなどで目にする変換効率のほとんどは、このモジュール変換効率を指します。システム全体の発電量に直結するため、導入検討時には最も重要な指標の一つとなります。

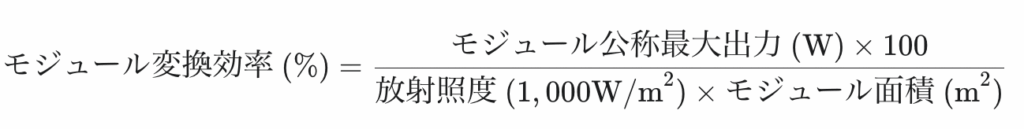

計算方法

モジュール変換効率は、JIS規格で定められた一定の条件下(放射照度 1,000W/m²、モジュール温度25℃)での「公称最大出力」を用いて算出されます。

この計算式により、1平方メートルあたりのパネル面積がどれだけの電力を生み出す能力があるかを客観的に評価できます。

セル変換効率(パネルの基本性能)

セル変換効率とは、太陽光パネルを構成する最小単位である「セル」1枚の面積を基準にした変換効率です。セル単体の性能を表すため、パネルのフレームなど、発電に関係しない部分の面積は計算から除外されます。このため、一般的にモジュール変換効率よりも高い数値が出ることが特徴です。

セル変換効率は、同じ面積でどれだけ多くの電力を生み出せるかのポテンシャルを示すため、特に狭い土地や屋根面積で最大限の発電量を確保したい場合に、高効率なセルを用いたパネルを選ぶ際の重要な判断材料となります。

太陽光発電の効率低下を引き起こす5つの原因

太陽光発電の発電効率は、パネル性能だけでなく、外部環境や管理状況によって低下します。以下の原因を理解し、対策を講じることが重要です。

原因1:天候による日射量の変動

曇りや雨、霧、雪などの悪天候時には、パネルが受け取る太陽光(日射量)が大幅に減少し、当然ながら発電量も低下します。太陽の位置が低い朝夕の時間帯も同様に日射量が少なくなるため、発電効率は下がります。

これは自然現象であり完全に避けることはできませんが、特に日照時間が短い冬場の日本海側などでは、年間を通じた発電効率に大きな影響を与える可能性があります

原因2:外気温の上昇(熱損失)

太陽光パネルの発電効率は、パネル表面の温度が上昇すると低下する傾向にあります。国際規格におけるパネル性能評価の基準温度は25℃とされており、一般的にこの温度から1℃上昇するごとに、発電効率は約0.4%〜0.5%程度低下すると言われています。

日照時間が長く最も発電量が期待されそうな夏場でも、外気温が高くなりパネル表面温度が70℃〜80℃にも達すると、熱による損失が大きくなり、結果として発電効率が低下する時間帯が発生します。

原因3:メンテナンス不足によるパネル表面の汚れ

パネル表面に鳥のフン、黄砂、花粉、砂埃、落ち葉、樹液などの汚れが蓄積すると、太陽光がパネルに届くのを物理的に妨げ、発電効率が低下します。

特に、パネルの一部に影を落とすような大きな汚れ(鳥のフンなど)は、その部分が発電しなくなるだけでなく、発電している他の部分との電流バランスが崩れて異常発熱する「ホットスポット」を引き起こす可能性があります。

原因4:長期運用による経年劣化

太陽光パネルは、紫外線、風雨、昼夜の温度変化、積雪などの過酷な屋外環境に長期間晒され続けることで、内部の素材(封止材のEVAシートなど)が劣化し、発電効率が低下します。

一般的な太陽光パネルの劣化率は、年間0.3%から1%程度と見積もられており、パネルの寿命とされる20年〜30年の間に、初期性能から10%〜20%程度の効率低下は避けられないとされています。

原因5:影の影響と設置環境の不備

建物、隣家の屋根、樹木、電信柱、アンテナなどによる影がパネルの一部に落ちるだけで、その部分だけでなく、システム全体の発電効率が大きく低下することがあります。これは、影になった部分が抵抗となり、システム全体の電流の流れを阻害するためです。

特に冬場は太陽高度が低く、影が長くなる傾向があるため、設置場所の選定時には、現在ある障害物だけでなく、将来的に影響を及ぼし得る周囲の植栽の成長や建築物の計画も視野に入れ、影の影響が最小限となるよう最適な配置を立案することが極めて重要です。

太陽光発電の発電効率を最大化する戦略

発電効率の低下要因を理解した上で、それらを克服し、太陽光発電システムのメリットを最大限に引き出すための具体的な戦略を解説します。

戦略1:適切な場所・向き・角度での設置最適化

発電効率最大化の基本は設置環境の最適化です。日本では真南向き、設置角度30度が理想です。

地域の気候や影の影響を考慮し、角度・方位を微調整します。風通しが良く熱がこもりにくい場所を選び、専門業者による現地調査とシミュレーションで最適な配置を計画することが、安定した高効率発電につながります。

戦略2:高効率パネルの選定とリパワリングの活用

技術進化を活用し、導入時には高い変換効率(20%超)を持つ最新パネルや、劣化率の低い高品質パネルを選定します。

既存システムでは老朽化した機器、特にパワコンを最新の高効率モデルに交換する「リパワリング」が有効です。パワコンは10年を目安に交換を検討し、システム全体の発電効率向上を目指しましょう。

戦略3:定期的なメンテナンスとデータ分析の徹底

導入後の効率維持には継続的な努力が不可欠です。パネル表面の汚れは効率低下の原因となるため、こまめな清掃を専門業者に依頼しましょう。

破損や不具合を早期発見するため、定期的な点検(法定点検含む)も必須です。日々の発電データをチェック・分析し、異常を早期に察知・対応することで、効率低下を最小限に抑え、発電メリットを最大化できます。

太陽光発電の効率を高めるため、長期的な視点での戦略を

太陽光発電の効率は、他の再生可能エネルギーと同水準であり、その最大の強みは設置の汎用性の高さにあります。

高い発電効率を維持・向上させるには、導入時の適切な選定・設置だけでなく、導入後の継続的なメンテナンスとデータ分析が極めて重要です。企業として導入する際は、これらの運用体制を整え、長期的な視点で効率最大化を目指しましょう。

システムの寿命後は、持続可能な社会のため適切なリサイクルが不可欠です。

オルビー環境は、関西エリア(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)を中心に全国対応で、法令遵守のもと、解体から運搬、最終処分(リサイクル含む)までをワンストップで提供しています。

太陽光パネルの廃棄でお困りの際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。