見過ごされがちな「隠れたアスベスト」の脅威

アスベストと聞くと、多くの人が吹付け材や石綿ボードを思い浮かべるかもしれません。しかし、実は私たちの身近な場所に、もう一つの「隠れたアスベスト」が存在します。それが、外壁や内装の仕上げに使われるアスベスト含有仕上塗材です。

これらの建材は、適切な処理をしなければ、解体時や補修時の高圧洗浄でアスベスト繊維が飛散し、近隣住民や作業員の健康を脅かす可能性があります。特に、高圧洗浄によって発生する汚染水は、アスベストが混入しているため、通常の排水として扱うことはできません。

今回の記事では、この見過ごされがちなアスベスト含有仕上塗材と、高圧洗浄によって発生する汚染水の正しい処理方法について、専門家が分かりやすく解説します。専門的で具体的な内容を、専門知識がない方にもご理解いただけるよう、丁寧に説明していきます。

アスベスト含有仕上塗材とは?なぜ高圧洗浄が危険なのか

アスベスト含有仕上塗材とは、外壁や内装の美装性を高めるために、吹き付けたり、コテで塗りつけたりして使用される塗料です。これらの塗材は、立体的な凹凸があり、厚さ数ミリと通常の塗料に比べて厚いことが特徴で、リシン、スタッコ、吹付けタイル、じゅらくなどと呼ばれることもあります。

耐候性や防火性を高めるために、1970年代から2000年代初頭にかけてアスベストが添加されていました。塗材の施工前にコンクリートの表面を平滑にするために塗る下地調整材にも、アスベストが含まれていた事例があります。

これらの塗材は、通常の状態ではアスベストがセメントや樹脂に強固に固着しているため、飛散リスクは比較的低いとされています。しかし、以下のような行為を行うと、繊維が剥離・飛散し、非常に危険な状態となります。

仕上げ剤に含まれるアスベストが飛散する危険な行為

・高圧洗浄:強い水圧をかけることで、塗膜が剥がれ、内部のアスベスト繊維がむき出しになります。

・研磨やサンダー掛け:表面を削ることで、粉塵とともにアスベスト繊維が飛散します。

・解体作業:重機などによる解体で建材が破壊されると、アスベストが大量に飛散します。

特に、美装目的で行われる高圧洗浄は、アスベストの存在に気づかないまま行われることが多く、汚染水と粉塵のダブルでリスクを高めます。

アスベスト含有仕上塗材の正しい除去方法

アスベスト含有仕上塗材の除去は、アスベストの飛散を防止するため、必ず湿潤化を行わなければなりません。また、除去した塗材の破片が飛散しないよう、作業内容に応じた養生を行うことも求められます。これらの措置は、令和3年度の大気汚染防止法改正により、より明確に定められました。

仕上塗材本体と下地調整材のどちらにアスベストが含まれているかによって、除去の方法や施工範囲が変わるため、事前の調査で正確な含有箇所を把握することが重要です。

除去方法1:剥離剤を用いる工法

剥離剤は、薬品を用いて仕上塗材を軟化させ、アスベストの飛散を抑制しながら除去する工法です。剥離剤の種類によって軟化できる塗材が異なるため、現場での事前確認試験が不可欠です。

剥離剤による軟化は、湿潤化と同等に扱われるため、追加の散水は不要です。養生も、軟化した塗材で周囲が汚れない程度のもので作業ができます。廃棄する際の固化剤処理も不要となります。ただし、剥離剤が塗材を完全に軟化させるには時間がかかることが多く、剥離剤の種類によってはジクロロメタンなどの有害な溶剤や強い臭いを発するものがあるため、使用には注意が必要です。

除去方法2:高圧水を用いる工法

高圧水を用いる工法は、十分な湿潤化を行えるメリットがあります。しかし、アスベストを含む廃水が周囲に飛散しないよう、厳重な養生が求められます。発生した廃水は全て回収し、そのまま産業廃棄物として処分するか、凝集沈殿などの水処理を行ってから下水道に放流します。下水道に放流する場合は、必ず事前に下水道局への相談が必要です。

専用の器具を用いて、高圧水による除去と廃水の吸引を同時に行う工法も存在します。この場合、バキューム車からの排気にアスベストが混じらないよう、HEPAフィルターを通して排気しなければなりません。また、建物の角など器具が届きにくい箇所で取り残しが生じることがあるため、他の工法との併用も検討すべきです。

除去方法3:電気グラインダー等の電動工具を使用する工法

電動工具を使用する場合、アスベストの飛散リスクが非常に高いため、作業現場を隙間なく隔離養生する必要があります。作業中は、散水などで常に塗材を湿潤な状態に保ち、感電に注意しながら作業を進めます。

ただし、十分な集じん機能を有する電動工具を用いる場合は、隔離養生と常時湿潤化を省略することができます。この判断基準は厳格であり、集じん装置とHEPAフィルターを備えていること、実験データで作業中の総繊維濃度が基準値を下回ることなど、複数の要件を満たす必要があります。工具の性能を証明できる資料を現場に備え、記録にも添付しなければなりません。

除去方法4:その他の工法

負圧隔離をする工法など、アスベスト含有の吹付け材や保温材の除去に用いられる措置は、仕上塗材の除去にも同等以上の措置として認められています。作業範囲の状況によっては、グローブバッグを使用できる場合もあります。具体的な措置について不明な点がある場合は、各自治体の生活環境保全課などに相談しましょう。

アスベスト汚染物・汚染水の正しい処分方法

除去によって発生した塗材の破片や、高圧洗浄によって発生した汚染水は、通常の廃棄物とは異なる「石綿含有産業廃棄物」として扱われます。

ステップ1:飛散防止措置

固化剤などで処理し、アスベストが飛散しないよう二重の袋に厳重に梱包します。

ステップ2:マニフェスト管理

アスベスト廃棄物は、排出から最終処分まで産業廃棄物管理票(マニフェスト)によって厳格に管理されます。

ステップ3:処分

最終的には、都道府県知事の許可を得たアスベスト処理専門の最終処分場(管理型処分場)で処分されます。

アスベスト廃棄物を安全に安く処理するなら「オルビー環境」へ

アスベスト含有仕上塗材や高圧洗浄水は、見過ごされがちながら、深刻な健康被害と法的リスクを伴う危険な存在です。素人判断で高圧洗浄や解体を行うことは、絶対に避けましょう。

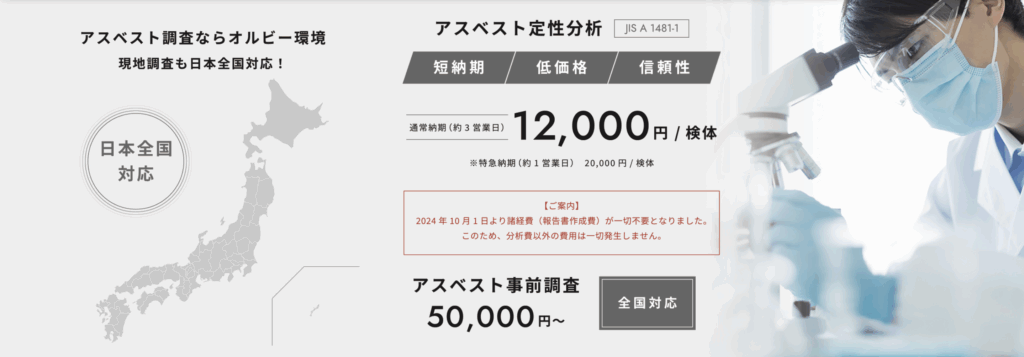

オルビー環境は、大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山といった関西全域を拠点に、地域に根差したきめ細やかなサービスを提供しております。お客様の緊急のニーズに応えるべく、1検体12,000円からという適正な価格で迅速に定性分析を実施。さらに、最短1営業日という驚きのスピードで結果を報告することで、工事の遅延リスクを最小限に抑え、皆様のビジネスを力強くサポートします。

アスベストに関するお悩みは、お気軽にオルビー環境にご相談ください。専門スタッフがお客様一人ひとりの状況を丁寧にヒアリングし、安全と法令遵守を両立する最適なソリューションをご提案いたします。