アスベスト調査の「盲点」は試料採取にあり!その重要性とは?

建築物の解体や改修工事、リフォームを進める際、アスベストの事前調査は法令で義務付けられ、その重要性は広く認識されています。しかし、「アスベスト分析は専門機関に任せれば大丈夫」と安心していませんか?実は、どれほど高性能な分析機器を使い、経験豊富な専門家が分析を行っても、その基となる「試料採取」が不適切であれば、正確な分析結果は決して得られません。

アスベストは目に見えない繊維であり、その有無や濃度は肉眼では判別できません。また、建材が何層にも重なる多層構造であったり、特定の場所にだけ使用されていたりすることもあります。このような特性を持つアスベストを確実に見つけ出すには、どこから、どのような方法で検体を採取するかが、分析の精度を左右する極めて重要な工程となるのです。

今回の記事では、オルビー環境が豊富な調査実績から導き出した、試料採取における3つの「鉄則」を徹底解説します。この鉄則を知ることで、調査の精度を飛躍的に高め、無駄なコストや見落としのリスクを回避し、安全かつ確実に工事を進めるための第一歩を踏み出しましょう。

アスベスト分析機関がアドバイスする「試料採取」の3つの鉄則

正確なアスベスト分析結果を得るためには、分析を依頼する事業者様や、実際に現場で検体を採取する方が、以下の3つのポイントを意識することが極めて重要です。これらの鉄則を怠ると、分析結果が不正確になり、後々の工事に大きな問題を引き起こす可能性があります。

鉄則1:試料の「代表性」は確保できているか?

【見落としリスク】

「とりあえず一部だけ取っておけばいいだろう」という安易な考えは禁物です。アスベスト含有建材は、製造時期や施工箇所によって、同じ建材でもアスベストの含有の有無や濃度にばらつきがあるケースが存在します。建材が劣化していたり、過去に補修されている箇所があったりすると、その特性はさらに複雑になります。

【確保すべきポイント】

採取した試料が、調査対象範囲全体のアスベスト含有状況を正確に代表していることが不可欠です。

●偏りのない採取場所の選定:目視や書面調査で得られた情報に基づき、アスベスト含有の可能性が高いと推測される場所だけでなく、建材の均一性を考慮し、偏りのないように採取ポイントを選定します。例えば、壁であれば複数の面、天井であれば中央部と端部など、網羅的な視点が必要です。

●複数箇所からの採取:広範囲にわたる同一建材の場合でも、数メートル間隔で複数箇所から試料を採取することで、より高い代表性を確保できます。これにより、建材内のばらつきによる見落としリスクを低減できます。

鉄則2:建材の「全層」を採取できているか?

【見落としリスク】

「表面だけ取れば十分だろう」という判断は、最も危険なアスベスト見落としの原因の一つです。多くの建材は、複数の素材が積層された「多層構造」を持っています。

アスベストは、必ずしも建材の表面層に存在するわけではなく、中間層や下地材に隠れて含まれているケースが非常に多いのです。表面の層だけを採取してしまうと、アスベスト含有層がそのまま残され、誤って「不含有」と判断されてしまう深刻なリスクがあります。

【確保すべきポイント】

試料を採取する際は、必ず表面だけでなく、その建材を構成する全ての層(全層)を採取することが極めて重要です。

●深部まで採取:カッターやニッパーなどの適切な採取器具を使用し、建材を貫通させたり、少なくとも下地層まで到達する深さで採取します。

●層別の視覚的確認:採取時に、建材が何層で構成されているか、それぞれの層の色や質感、硬さなどに違いがないかを注意深く確認します。それぞれの層が試料に含まれているかをチェックし、必要であれば各層を分けて採取することも検討します。

【具体的な例】

●外壁のモルタル:表面の仕上げ材、その下のモルタル層、さらにその下地材まで採取します。

●床のPタイルやクッションフロア:表面の仕上げ材だけでなく、その下にある接着剤層、そしてその下のコンクリートや木質の下地層も採取します。

鉄則3:複数の建材が「混ざっていないか」?

【見落としリスク】

採取した試料の取り扱いも、分析の正確性を左右します。一つの試料容器の中に、異なる種類や異なる部位の建材が混入してしまうと、分析結果の信頼性が著しく低下します。

例えば、壁の石膏ボードの破片と天井の吹付材の粉じんが同じ袋に入ってしまうと、どちらの建材からアスベストが検出されたのか、あるいはそれぞれの濃度がどうなのかを正確に判別することが不可能になります。

最悪の場合、混入した破片がごく微量であっても「含有」と判定され、実際はアスベストがない建材にまで過剰な対策を講じる無駄が生じることもあります。

【確保すべきポイント】

採取した試料は、複数の建材が混ざらないように厳重に管理することが求められます。

●個別採取・個別保管:異なる種類の建材、あるいは異なる部位から採取した試料は、必ず個別の容器(丈夫なビニール袋やチャック付き袋など)に入れ、密閉して保管します。

●明確なラベリング:各試料容器には、採取日時、採取場所(建物名、階数、部屋名、壁・天井などの部位)、建材の種類などを詳細に記載したラベルを貼付します。

●採取器具の清掃:採取に使用したカッターやヘラ、掃除用具などの器具は、別の試料を採取する前に必ず清掃し、前の試料の破片や粉じんが残らないように徹底します。これにより、交差汚染を防ぎます。

「層別分析」がアスベスト対策にもたらす2つの大きなメリット

適切な試料採取が行われた上で実施される「層別分析」は、アスベスト対策において多くのメリットがあり、特に多層構造の建材において有効な分析手法です。

メリット1:具体的な素材名と層別の分析結果で「真実」がわかる

層別分析を行うことで、単にアスベストの「有無」だけでなく、より詳細な情報が得られます。報告書では、「具体的な素材名」が明記され、それがどのような種類の建材であるかを明確に把握できます。

さらに、多層構造の建材については、各層ごとに、どの素材が使われ、そこにアスベストが「含有」しているか「含有なし」か、そしてアスベストの種類(クリソタイル、クロシドライト、アモサイトなど)や検出された濃度が明確に示されます。

これにより、目に見えないアスベストの正確な情報が得られ、その後の対策を検討する上で非常に重要となります。

メリット2:最適な除去方法の選定で「コスト最適化」を実現

層別分析の結果は、アスベスト除去工法の選定に直接的に影響し、結果としてコスト削減につながる可能性があります。

アスベストが建材のどの層に、どのような状態で含まれているかを正確に把握できることで、不必要に広範囲な養生や除去作業を行うといった「過剰な対策」を回避することが可能になります。

例えば、表面の仕上げ材にのみアスベストが含有している場合と、その下の下地材に深くアスベストが浸透している場合では、除去工法、養生の範囲、作業員の配置、廃棄物処理費用が大きく異なります。

層別分析によって、必要最小限の範囲で、最もアスベストの飛散を抑えつつ、費用対効果の高い除去工法を選択できるようになります。これは、無駄なアスベスト対策費用を回避し、工事全体のコストを最適化する上で、非常に重要な情報となります。

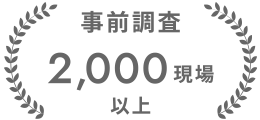

オルビー環境なら関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)OK

アスベスト調査の成功は、試料採取と層別分析の質が左右します。誤った採取や見落としがあると、工事中断、コスト増、法的リスクを招き、企業の信頼を損ねる可能性があります。見えないアスベストの「真実」を正確に把握し、安全で効率的な工事を進めるには、専門家への相談が不可欠です。

オルビー環境は、アスベスト分析の専門家として、最新法規制に準拠した精密な調査と報告書作成で、お客様の法的リスクを軽減します。定性分析1万検体以上、事前調査2千現場以上、リピート率97%以上の実績が裏付ける高品質・迅速な分析(最短1営業日)を提供。調査計画から採取、分析、報告書作成、行政提出まで一貫支援し、お客様の負担を解消します。

大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山など関西全域をカバーし、全国からの郵送依頼にも対応。お客様の事業の安全とコンプライアンス確保を全方位からサポートいたします。ご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。