アスベスト事前調査結果報告書に「困った!」あなたへ

建築物の解体、改修、またはリフォーム工事を計画されている事業者様や工事関係者の皆様、「アスベストの事前調査結果報告書って何?」「一体何を、どこまで書けばいいんだ?」「提出しないとどうなるの?」といった疑問や不安で、頭を抱えていませんか?

この「事前調査結果報告書」は、単なる行政手続き書類ではありません。それは、アスベストによる健康被害から工事現場の作業員、周辺住民、そして何よりもあなたの会社自身を守るための、極めて重要な「安全の証」であり「法令遵守の証明書」です。しかし、その重要性とは裏腹に、作成方法や法的義務の複雑さから、多くの事業者様が戸惑っているのが現状です。

今回の記事では、アスベスト事前調査結果報告書がなぜ義務付けられているのかという根本的な問いから、その法的根拠、そして実際に報告書を作成する際に絶対に押さえておくべきポイントまでを、初心者の方にも分かりやすく徹底的に解説します。

アスベスト事前調査結果報告書とは?なぜ必要?

アスベストの事前調査結果報告書とは、工事の対象となる建築物や工作物にアスベスト含有建材が使用されているかを事前に調査し、その結果を法令で定められた様式に従って詳細にまとめた書類です。

この報告書が義務付けられている背景には、アスベストがもたらす深刻な健康被害への対策があります。主な目的は以下の3点です。

目的1:人命の保護

工事現場で作業する人々や、近隣住民がアスベスト繊維を吸い込むことによる中皮腫や肺がんといった重篤な健康被害を未然に防ぐことが最大の目的です。報告書は、作業員が安全対策を講じるための必須の情報源となります。

目的2:行政によるリスクの事前把握

国や地方自治体が、各工事現場におけるアスベストの使用状況とリスクレベルを事前に把握し、必要に応じて指導や助言を行うための基礎情報となります。これにより、地域全体のアスベストリスク管理を強化し、広範囲な環境汚染を防ぎます。

目的3:企業の責任明確化と法令遵守の証明

報告書を提出することで、企業はアスベスト対策に関する法的義務を果たしていることを明確に証明できます。これは、万一のトラブル発生時に企業の責任範囲を明確にし、社会的な信頼を維持するためにも極めて重要です。

どんな工事で「アスベスト事前調査結果報告書」が必要?

アスベスト事前調査結果報告書の提出が義務付けられている工事は、主に以下の規模の解体・改修工事です。

建築物の解体工事

解体部分の延べ床面積が80㎡以上の場合。

建築物の改修工事

請負金額が100万円以上の場合。

特定の工作物の解体・改修工事

総量1トン以上のもの、または吹付けアスベスト等が使用されているもの。

アスベスト除去工事

規模や金額に関わらず、アスベストの除去・封じ込め・囲い込みを行う全ての工事。

これらの条件に該当しない小規模な工事であっても、アスベスト含有建材が使用されている可能性があれば、自主的に調査・報告を行うことが推奨されます。

どこに、いつまでに提出する?提出先と期限

報告書の提出先と提出時期は、法令によって明確に定められています。

労働基準監督署への提出

原則として、工事着手日の8営業日前までに、所管の労働基準監督署へ提出が必要です。

都道府県知事等への提出(大防法関連)

大気汚染防止法に基づく報告義務がある場合は、工事着手前に、管轄の都道府県知事(または政令市)へ提出します。

いずれも期日を厳守しなければ、法令違反となりますので、余裕を持ったスケジュールで準備を進めることが肝要です。

事前調査結果報告書の作成ポイント3つ

アスベスト事前調査結果報告書は、法令で定められた必須項目を正確に記載し、かつ分かりやすく作成することが求められます。

ポイント1:報告書の信頼性を高める「正確な調査」

報告書の信頼性は、その基となる事前調査の質に直結します。

書面調査の徹底

建築図面、設計図書、過去の改修記録などを確認し、アスベスト含有建材の使用履歴や場所を特定します。

目視調査の重要性

実際に現地で建材の種類、形状、損傷状況などを確認し、アスベスト含有の可能性のある建材を特定します。天井裏、壁内部、床下など、通常見えない「隠蔽部分」の調査も、可能な限り網羅的に行うことが重要です。

分析調査の実施

目視では判断できない、またはアスベスト含有の疑いがある建材については、専門機関に試料を採取・分析依頼し、その有無と濃度を正確に特定します。

ポイント2:記載すべき「必須項目」の網羅

報告書には、法令で定められた必須項目を正確に記載する必要があります。

工事概要の明記

工事の名称、場所、期間、発注者、元請業者など。

建築物・工作物の概要

種類、構造、延べ床面積(または総重量)、築年数など。

事前調査実施者の情報

調査を行った者の氏名、所属、アスベスト調査に関する資格(建築物石綿含有建材調査者、工作物石綿事前調査者など)。

アスベスト含有建材の調査結果

含有建材の有無、種類、使用部位、状態を詳細に記載。

分析結果の詳細

分析機関名、分析方法、分析試料採取箇所、アスベストの種類、濃度、判定など。

アスベスト除去・封じ込め・囲い込み等の措置内容

対策を講じる場合の具体的な方法。

関係法令に基づく届出状況

労働基準監督署や行政への報告状況。

写真・図面の添付

調査箇所、採取状況、アスベスト含有建材の状況が分かる写真と、調査範囲や採取箇所を明示した図面。

▶︎一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会が公開しているサンプルはこちら

https://asa-japan.or.jp/PDF/houkokusyo.pdf

ポイント3:「報告書作成時の注意点」で法令遵守

報告書は、単に情報を羅列するだけでなく、法令を遵守し、関係者が理解しやすい形で作成することが求められます。

記載内容の網羅性と正確性

抜け漏れや虚偽の記載がないよう、全ての調査結果を正確に反映させます。「アスベストなし」の場合も、その根拠を明確に。

写真・図面を効果的に活用

適切なアングルからの写真や、詳細な図面は、報告書の分かりやすさを高め、客観的証拠能力を担保します。

資格者による調査・報告の徹底

2023年10月1日以降、調査対象に応じた適切な資格者による調査が義務付けられています。資格のない者による調査は、報告書も有効とはみなされません。

Gビスへの正確な登録

一定規模以上の工事では、Gビス(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく情報提供システム)への情報提供義務があります。報告書作成と並行して、正確な情報登録を行いましょう。

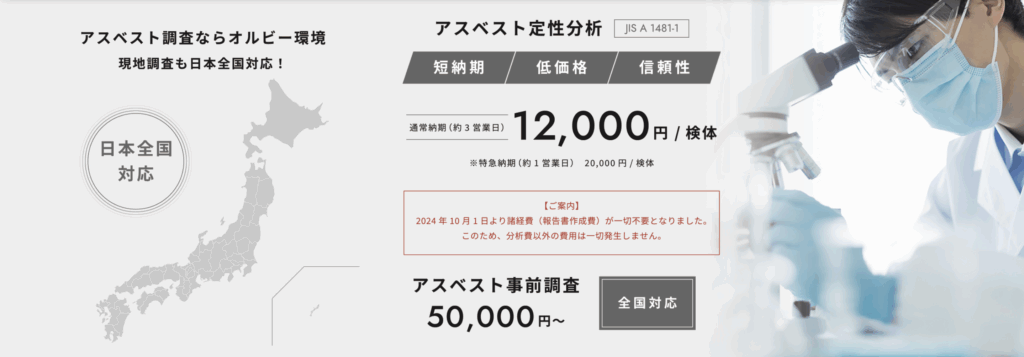

オルビー環境なら関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)OK

アスベストの事前調査結果報告書は、工事の安全と法令遵守に不可欠ですが、専門知識や作成の手間から、「作るのが面倒」「自社の社員にこれ以上残業を増やさせたくない」「本業に集中させたい」と悩む事業者様も少なくありません。そんな時は、オルビー環境にお任せください。

オルビー環境は、アスベスト分析の専門家として、最新法規制に対応した正確な調査と報告書作成で法令違反リスクを低減。定性分析10,000検体以上、事前調査2,000現場以上の実績とリピート率97%以上を誇り、高品質かつ迅速な分析(最短1営業日)を提供します。

調査計画から採取、分析、報告書作成、行政提出まで全工程を一貫してサポートし、管理業務の負担も軽減。関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)に対応し、全国からの郵送依頼も可能です。