判断が難しい「繊維壁」のアスベスト問題

繊維壁は、その独特の風合いと調湿性能から、昭和中期から広く愛用されてきましたが、1970年代から1990年代にかけて製造された製品の一部には、耐久性向上の目的で有害なアスベスト(石綿)が混入されていた事例が確認されています。

このリスクを放置することは、将来的な健康被害や法令違反につながるため、正確な知識と適切な対応が不可欠です。

今回の記事では、繊維壁の特性とアスベスト使用の歴史から、築年数に基づくリスクの判断基準、健康被害の回避方法、そして専門業者による調査・除去の流れまでを徹底解説します。

繊維壁とは?アスベストが使われた歴史的背景

繊維壁とは、木材パルプや麻、紙繊維といった天然繊維、または糸状の化学繊維を主原料とし、これらを水に溶かして接着剤や顔料を加えて壁面に塗装して仕上げる内装材です。

ザラザラとした質感や、繊維質が目立つ柔らかな仕上がりが特徴で、主に和室の壁や天井に広く使われてきました。

この壁材は、コテ塗りや吹付けといった方法で施工され、その名の通り「繊維」を主成分とするため、その一部がアスベスト(石綿繊維)に置き換わっていた時期が存在します。

なぜ?いつ?繊維壁にアスベストが混入した?

繊維壁の主成分自体にアスベストは含まれませんが、過去には製品の性能を向上させる目的でアスベスト繊維が意図的に添加されていました。

使用目的

繊維壁の強度や耐久性を高めるため、また、断熱・防音効果を付与する目的でアスベストが混入されました。

リスク時期

1960年代からアスベストが全面禁止された2006年以前、特に1970年代から1980年代にかけて製造された製品でアスベストの使用が確認されています。

注意点

繊維壁は色付きのものや凹凸のある模様が多いですが、見た目の質感や色味だけではアスベストの有無を判別することは絶対にできません。

アスベスト含有繊維壁の健康リスク

アスベストは、非常に微細で肉眼では確認できない繊維状の鉱物であり、一度吸い込むと肺に沈着し、長期間を経て中皮腫や肺がんなどの深刻な健康被害を引き起こします。

繊維壁に含まれるアスベストは、通常の状態であれば飛散しにくい非飛散性建材(レベル3)に分類されます。しかし、以下のような特定のタイミングで、繊維が空気中に飛散するリスクが極めて高まります。

飛散リスク1:経年劣化や損傷

古くなり、表面にヒビや割れが生じたり、ポロポロと崩れたりしている状態では、アスベストが外部に露出しやすくなります。

飛散リスク2:解体・改修作業

壁を剥がす、削る、または電動工具で破壊する作業を行うと、固定されていた繊維が大量に空気中に拡散し、作業者や周辺環境に被害を及ぼします。

飛散リスク3:日常生活上のリスク

日常の掃除や模様替え時の摩擦、あるいは湿気による壁材の剥がれなど、無意識の接触によっても微細な粉じんが放出されている可能性は否定できません。特に乳幼児や呼吸器疾患を持つ方がいる環境では、より高い安全配慮が求められます。

繊維壁のアスベスト含有を判断する2つの方法

繊維壁のアスベスト含有を判断する方法は大きく2つに分かれます。

方法1:築年数からリスクを判断する目安

繊維壁にアスベストが含まれているか否かを判断する最も重要な指標は築年数です。

| 築年数(目安) | アスベスト含有の可能性 | 対応の推奨事項 |

| 1975年以前 | 高い | 専門業者による検査を強く推奨 |

| 1975年〜1995年 | 非常に高い | 自己判断せず、必ず専門家に相談・検査 |

| 1996年〜2006年 | 中程度(使用例あり) | リフォーム時は確認が必要 |

| 2007年以降 | ほぼなし(法律で禁止) | 原則安心だが、中古建材に注意 |

特に1975年から1990年代前半に建てられた建物は、アスベスト含有の可能性が非常に高いため、リフォーム履歴や建物の築年をまず確認することが重要です。

方法2:専門機関による分析

繊維壁にアスベストが含まれているかを目視で完全に判断することは不可能です。表面のざらざらした質感や色味(灰色、薄茶色など)はあくまで可能性の目安にすぎません。

確実かつ安全にアスベストの有無を判定するには、専門的な分析が必要です。専門業者が飛散防止措置を講じた上で、施工面から検体を採取し、JIS A 1481準拠の偏光顕微鏡分析(PLM)などの科学的手法により、アスベストの有無や種類、含有量を正確に特定します。

アスベスト含有繊維壁を安全に処理するポイント3つ

アスベスト含有の可能性がある繊維壁の調査や除去は、法令に基づいた厳格な管理下で実施されなければなりません。

ポイント1:繊維壁のアスベスト調査の流れと法的義務

アスベスト調査は、労働安全衛生法や大気汚染防止法に基づき、工事前に実施が義務付けられています。

現地確認・ヒアリング

専門資格者が築年数や建材の種類を確認。

検体の採取

飛散防止措置(湿潤化など)を講じ、壁材の一部を削り取って採取。

専門機関での分析

JIS規格に準拠した分析(定性・定量)を実施。

報告書の提出

結果に基づき、所轄の自治体や労働基準監督署への届出資料を作成。

アスベストが検出されれば、その後の除去工事は、法令に基づいた厳格な計画作成が必須となります。

ポイント2:除去工事の工程と安全対策の重要性

繊維壁の除去工事は、非飛散性建材を扱う作業レベル3として実施されますが、飛散リスクを抑えるための対策は必須です。

事前届出と作業計画

自治体への事前届出を行い、作業計画を策定。

隔離と負圧管理

作業空間をポリシートで完全に密閉し、負圧除じん機を設置して作業エリア外への粉じん流出を防ぐ。

湿潤化工法の徹底

壁材に水を十分に含ませたり、剥離剤を使用したりするなど、湿潤化を徹底して繊維の飛散を抑えながら除去作業を実施。

廃棄物処理

除去した繊維壁材を特別管理産業廃棄物として扱い、二重梱包と明示ラベル貼付を義務付けられた手順で搬出。

ポイント3:除去後の確認とアフターサポート

工事完了後も、本当に空間が安全になったかを確認することが重要です。

空気環境測定

専門業者は、最終清掃後に作業区域内の空気中のアスベスト繊維濃度を測定し、安全基準以下であることを確認します。

報告書の交付

作業工程や廃棄処理の詳細をまとめた報告書が発行され、施工の信頼性と安全性を証明します。

適切なアフターサポートは、万が一の再飛散リスクに備える上で非常に重要となります。

安全なリフォーム実施のためにもアスベスト分析が大事

繊維壁材のアスベスト含有リスクは、築年数によって高まるため、早期の分析調査が不可欠です。日常生活での飛散リスクを正しく理解し、安易なDIYを避け、必ず専門業者による正確な判断を仰ぐことが、ご家族や会社員の健康を守る第一歩です。

アスベスト含有の有無に関わらず、内装の改修時には正確な知識と段階的な対策が求められます。

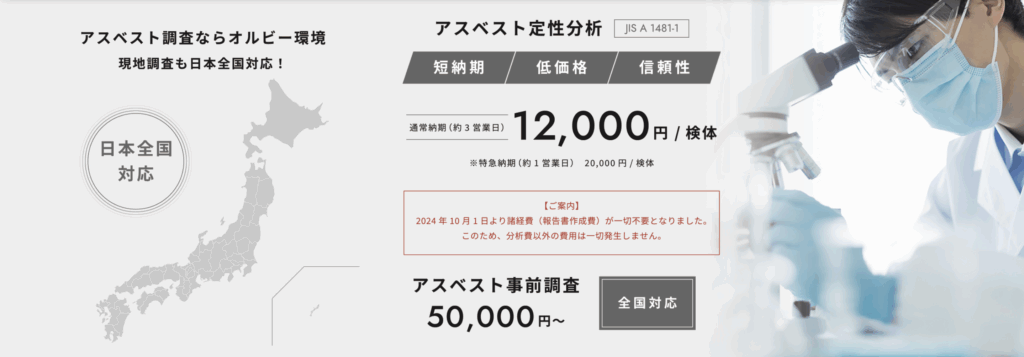

オルビー環境は、最短1営業日での分析結果報告や、1検体12,000円からの定性分析など、2024年に10,000件以上の実績を持つ高い専門性と、「早い」「安い」「安心」が強みのアスベスト分析サービスです。

関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)エリアを中心に日本全国からのアスベスト分析に対応しています。繊維壁など判断が難しい建材のアスベスト調査に関するご相談は、経験豊富なオルビー環境にどうぞお気軽にお問い合わせください。