リシン・スタッコ吹き付け!2006年以前に建てられた建物は要注意!

「外壁を塗り替えるだけだから、アスベストは関係ないだろう」「リシン吹き付けは昔ながらの砂粒状の仕上げだけど、危険なものが入っているのだろうか?」このような疑問を抱えていませんか?

建物の外壁や内壁の最終的な質感を決定づける仕上塗材は、一見するとアスベストとは無関係に思えるかもしれません。しかし、リシンやスタッコといった吹き付け仕上げは、アスベスト事前調査において、最も判断が難しく、専門家を悩ませる建材の一つです。

今回の記事では、アスベスト分析の専門的な知見に基づき、リシン・スタッコ吹き付けにアスベストが使われた背景、なぜ調査が難しいのかという技術的な理由、そしてリフォームを安全に進めるために絶対に必要な正しい検体採取(サンプリング)の方法と対策について詳細に解説します。

リシン・スタッコとは?仕上げ塗材にアスベストが使われた背景

仕上塗材とは、建物の外壁や内壁の最終的な表面(化粧)として、コテやスプレー(吹き付け)を用いて施工される材料の総称です。主にセメントや合成樹脂、骨材(砂や石の粒)などを混ぜ合わせて作られます。この仕上塗材の代表的な種類として、「リシン」や「スタッコ」があります。

リシン吹き付け

骨材をスプレーで吹き付けたもので、細かい砂粒状のざらざらした手触りが特徴の仕上げです。

スタッコ吹き付け

リシンよりも厚みを持たせ、凹凸の大きな立体的な模様を作る仕上げです。

タイル吹き付け(ボンタイル)

陶磁器タイル調の硬質で立体感のある模様を作る仕上げで、リシンやスタッコと同様に過去のアスベスト含有リスクがあります。

過去、これらの仕上塗材にアスベストが混ぜられていた主な目的は、ひび割れを防ぐ補強、耐久性の向上、そして意匠性(デザイン)を高めるためでした。

アスベストが全面禁止された2006年より以前、特に1970年代から2000年代初頭にかけて施工された仕上塗材に、アスベスト含有の可能性があるため注意が必要です。

リシン・スタッコ吹付剤の安全性は?そのまま住み続けても危険性はないか?

2006年以前にリシンなどの吹き付け塗装で施工された住宅であっても、外壁にアスベストが配合されていたからといって、通常使用している限り、アスベスト疾患などの健康被害を心配する必要はありません。

リシンやスタッコなどの仕上塗材は、セメント質や樹脂などの主材が凝固し、配合されたアスベスト繊維もこの主材とともに凝結・固定されています。年数が経っても、アスベスト繊維が外壁から毛羽立ち、綿を噴くように空気中に飛散することはないためです。

現状で目立ったひび割れや大きな損傷がなければ、問題なく使用を続けることができます。しかし、外壁の損傷が進むと、そこから少量とはいえ飛散する危険性はゼロではないため、リフォームや解体を検討する際は必ず専門家の調査が必要です。

リシン・スタッコが専門家を悩ませるアスベスト調査の難しさ

リシンやスタッコといった仕上塗材は、アスベスト事前調査の現場において、「見過ごされやすい難敵」と見なされています。高い濃度で目視でも分かりやすい吹付けアスベスト(レベル1)とは異なり、これらの塗材の調査と分析には、いくつかの技術的な障壁が存在します。

難しさ1:多層構造による含有層の見落としリスク

仕上塗材の調査を困難にする最大の要因は、壁が何層にも塗り重ねられた複雑な多層構造になっている点です。典型的な構成は、「下地調整材」の上に「主材」、そして最表面に「トップコート(着色層)」が施されています。

この構造で特に厄介なのが、アスベストが表面の化粧層ではなく、その下に隠された「下地調整材」の中にのみ含まれているケースが非常に多いことです。

そのため、表面をわずか数ミリだけ削り取ったサンプルでは、アスベスト含有層を決定的に見逃し、実際にはリスクがあるにもかかわらず「不検出」という誤った判定を下してしまう危険性があります。

難しさ2:アスベストの含有率が低いケースが多い

吹付けアスベストが高い割合で(数%から数十%)アスベストを含むのに対し、仕上塗材に含まれるアスベストの含有率は総じて低く、しばしば数パーセント程度です。場合によっては、規制基準の0.1%ラインをかろうじて上回るという低濃度であることも少なくありません。

このような微量の繊維を正確に識別し、含有量を測定(定量)するためには、熟練した分析員の高度な技術的経験と、非常に微細な繊維を確実に分離・検出できる高感度な分析装置の性能が必須となります。

難しさ3:目視での判断が不可能

仕上塗材の凹凸のある質感や模様は、セメントや合成樹脂、そして骨材(砂や石の粒)によって作り出されています。アスベスト繊維は肉眼では捉えられないほど細かいため、塗材の見た目の特徴や色合いが、アスベストの有無に影響を与えることは一切ありません。

したがって、製品名や施工時期に関する記録がない限り、目視だけで含有の可否を判断することは不可能です。

リシン・スタッコ等仕上げ剤の確実なアスベスト調査と対策

仕上塗材のアスベスト分析において、最も重要な工程は、多層構造の壁材から含有層を確実に見つけ出し、採取することです。

アスベストが表面ではなく下地調整材に潜んでいるケースが多いことを考慮すると、サンプリング(検体採取)を行う際は、カッターナイフなどを用い、建材の全層を下地(コンクリートやモルタル)まで貫通させる必要があります。表層のわずかな部分を削り取っただけのサンプルでは、アスベスト含有層を完全に見落とすことになり、分析結果の信頼性は失われます。

安全性を確保し、かつ正確な分析結果を得るためには、建材の複雑な構造を理解した専門の調査資格者が、規定の手順に従って採取作業を行うことが不可欠です。

【警告】リシン・スタッコ吹付に高圧洗浄は絶対NG

古い塗膜除去のために高圧洗浄機で壁面を洗い流す行為は、アスベスト含有塗材を破壊し、繊維を広範囲に飛散させる極めて危険な行為であるため、絶対に行ってはなりません。

安全な除去のためには、飛散を最小限に抑える湿潤化(しつじゅんか)工法を選択する必要があります。

具体的には、薬剤で塗膜を柔らかくしてから丁寧に手工具で剥がし取る薬剤除去や、電動工具を避け手工具で静かに除去する手工具剥離などが用いられます。これらはすべて、作業区域の隔離養生や適切な保護具の着用が義務付けられるレベル3の対策が必要です。

アスベスト含有が判明した場合の対処法

仕上塗材にアスベストが含まれていることが判明した場合、必ずしも即座に「完全除去」しなければならないわけではありません。建物の状況や予算に応じて、以下の三つの対処オプションから選択が可能です。

対処法1:封じ込め(塗装・塗り替えによる対策)

アスベスト含有壁の上に新しい塗料で塗り重ねることで、アスベスト層を物理的に封じ込める方法です。これは最も安価ですが、新しい塗膜が劣化して剥がれると再びリスクが生じるため、定期的なメンテナンスが必須となります。

対処法2:囲い込み(カバー工法)

アスベスト含有の外壁の上に、新しい外壁材を設置し、アスベストを完全に覆い隠す方法です。アスベストの飛散リスクを最も低く抑えられ、建物の断熱性も向上しますが、外壁が二重になるためコストや建物の重量増加を考慮する必要があります。

対処法3:完全除去

アスベスト専門業者に解体・除去を依頼し、厳格な飛散対策の下で含有層を完全に除去する方法です。費用は高くなりますが、これでマイホームからアスベストリスクを完全に排除することができます。他の箇所にリフォームの必要がある場合は、足場代などを節約できるため、同時に対処するのがおすすめです。

アスベストの正確な分析は「オルビー環境」へ

仕上塗材の調査は、多層構造と低濃度含有という特性から、アスベスト含有の有無を正確に特定することが極めて難しい作業です。特に、表面ではなく下地の層に潜むアスベストを見逃さない正確なサンプリングと分析が、法令遵守と安全対策の成否を分けます。

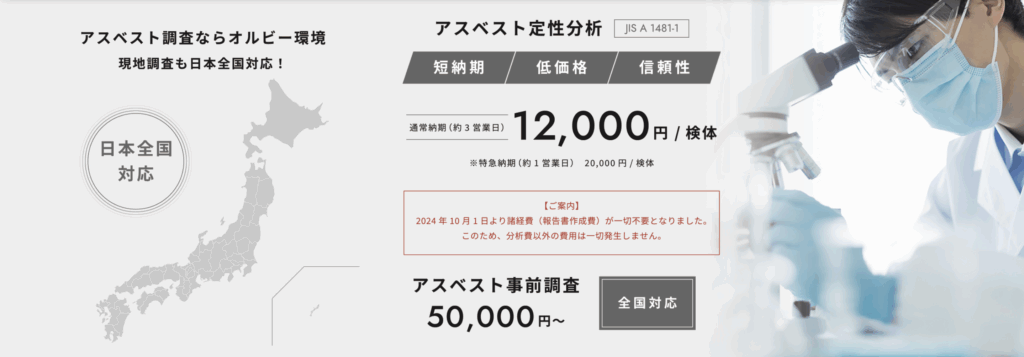

オルビー環境では、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)エリアを中心に全国で、アスベスト分析サービスを実施しています。

2024年に10,000件以上の実績があり、最短1営業日での分析結果報告や、1検体12,000円からの定性分析など、信頼性とコストメリットの両立が強みのサービスです。

リシン吹き付けなど、判断が難しい仕上塗材のアスベスト調査に関するご相談は、経験豊富なオルビー環境にどうぞお気軽にお問い合わせください。