アスファルト防水は、建物の屋上やバルコニーの防水工法として長年にわたり広く採用されてきました。しかし、特に1970年代から1990年代にかけて建てられた古い建物では、この防水層にアスベスト(石綿)が含まれている可能性があります。

アスファルト防水材は通常のアスベスト建材と異なり、飛散リスクが低い「非飛散性」に分類されますが、建物の改修や解体時には法令に基づいた厳格な対策が必須です。外観での判別は不可能なため、建物の管理者や工事事業者は正確な知識と専門家の知見を持つことが求められます。

今回の記事では、アスファルト防水とアスベストの関係性について、具体的な含有終期(年代)、通常使用時の安全性の根拠、そして改修時の作業レベル(レベル3)といった専門的な情報を徹底解説します。

アスファルト防水とは?その歴史とアスベスト使用の背景

アスファルト防水とは、加熱して溶かしたアスファルトを主成分とする防水シート(アスファルトルーフィング)を重ね合わせ、強固な防水層を作る工法です。耐久性や防水性が非常に高く、特に学校、病院、大型団地などの公共施設や大型建築で多く採用されてきました。

この防水工法にアスベストが使われた背景には、その優れた補強性能と経済性があります。防水シートの基材であるルーフィングには、シートの補強や耐腐朽性(腐りにくさ)の向上を目的として、アスベスト繊維が漉き込まれていました。

現在、アスベスト含有製品の製造・使用は全面的に禁止されていますが、過去に施工された多くの建物に、このアスベスト含有アスファルト防水材が残存しているのです。

アスファルト防水のアスベスト含有リスク(年代別)

現在のアスファルト防水材にアスベストは使用されていませんが、過去に製造された製品には含まれていました。特に建物の管理者や改修工事の発注者にとって重要なのは、「いつの時期まで使用されていたか」という具体的な年代情報です。

日本のアスファルト防水業界の調査に基づくと、アスベスト含有防水材料の最終終了時期は、製品の種類によって異なります。

※情報参照元:https://aspdiv.jwma.or.jp/tec/tec_2_1.html(一般社団法人日本防水材料協会)

建材別の最終終了時期

| アスベスト含有アスファルト防水材料・関連副資材 | 最終終了時期(概ね) |

| 特殊アスファルトフェルト類 | 昭和61年(1986年) |

| 特殊アスファルトルーフィング類 | 昭和62年(1987年) |

| ポリウレタン系断熱材の面材 | 平成03年(1991年) |

| アスファルト系ルーフコーチング類 | 平成14年(2002年)まで一部使用 |

| アスファルト系接着剤類 | 平成15年(2003年)まで一部使用 |

この表が示すように、防水層の主材である特殊アスファルトルーフィング類は昭和62年(1987年)まで、断熱材と併用される面材は平成3年(1991年)までに施工された建物では、アスベストを含有している可能性が高いと推定できます。

これらの時期以前に建てられた建物や防水改修が行われた建物では、必ず事前調査が必要です。

使用中のアスベスト含有アスファルト防水は安全?

アスベストが含まれている防水材の上で生活することに対し、健康被害の懸念を抱く方もいますが、結論として通常の使用状態であれば、アスベストが空気中に飛散するリスクは極めて低いとされています。

アスベストがアスファルトに「固定」された状態

中皮腫などの健康被害を引き起こすのは、空気中に飛散したアスベスト繊維を吸入することです。しかし、アスファルト防水材中のアスベストは、以下のような理由でアスファルトや有機系樹脂に強固に固定されています。

製造工程での固定

アスベスト繊維がルーフィングの基材に漉き込まれ、その後アスファルトが繊維の隙間にまで浸透・被覆されています。

施工後の被覆

施工後もさらに上から防水工事用アスファルトなどでコーティングされるため、アスベスト繊維は外部に露出していません。

経年劣化の影響

経年劣化が進んでも、アスファルト自体が徐々に硬化し、アスベストを内部に固定した状態を維持します。

したがって、日常の利用や経年劣化によってアスベストが空気中に飛散し、健康被害が生じる可能性は極めて低いと考えられています。リスクが高まるのは、防水層を破壊したり、削ったりする改修・解体工事の瞬間です。

他の防水工法にも潜むアスベスト含有リスク

アスベスト含有のリスクは、アスファルト防水に限りません。他の代表的な防水工法においても、過去にアスベストが使用されていた事例があります。ここでは「ウレタン防水」と「FRP防水」のリスクについてご紹介します。

工法1:ウレタン防水

ウレタンフォームを塗布して防水層を作る工法ですが、1990年代以前に施工されたものの一部では、断熱材の表面や裏面にアスベストを使用したシートが貼り付けられていました。

工法2:FRP防水

軽量で強靭なポリエステル樹脂とガラス繊維を組み合わせる工法です。FRP防水自体でのアスベスト含有は稀ですが、下地や他の層にアスベスト含有シート材が使用されている可能性は否定できません。

どの防水工法を採用している建物であっても、特に1990年代前半以前に建築されたり、改修されたりした履歴がある場合は、アスベスト含有の可能性を疑い、適切な調査を行うことが重要です。

アスファルト防水におけるアスベスト含有の見分け方

アスベストが含有されているかを確実に見分けるには、外観に頼らず、専門的な手続きを踏む必要があります。

見分け方1:外観から見分けるのは不可能

前述の通り、アスファルト防水材のアスベストはアスファルトでコーティングされており、目視で確認することはできません。外観の色や劣化状況からアスベストの有無を判断することは困難であり、安易な自己判断は危険です。

見分け方2:建築時期・設計図書から推定する

最も基本的な判別方法は、建物の建築時期や防水工事の実施時期と、前述の「最終終了時期」(昭和62年/平成3年など)を照らし合わせることです。

設計図書や施工記録を確認し、「特殊アスファルトルーフィング」「ルーフコーチング」などの記載があれば、その製品を製造したメーカーに問い合わせてアスベスト使用の有無を確認する必要があります。

見分け方3:専門業者による分析調査が最も確実

建築時期や設計図書でアスベスト使用の有無が確認できなかった場合、または既存の防水層の撤去が予定されている場合は、専門業者による分析調査が唯一確実な方法となります。

分析調査では、防水層の一部を採取し、JIS規格に準拠した方法で分析します。

アスベスト含有アスファルト防水材改修・廃棄時の注意点

アスベスト含有アスファルト防水材の改修・解体工事を行う際は、石綿障害予防規則に基づき、厳格な措置が義務付けられています。

注意点1:作業レベル「レベル3」に分類される

アスファルト防水材料は、アスベストがセメントや有機系樹脂で固定された非飛散性アスベスト廃棄物として扱われます。この材料の除去作業は、発じん性(粉じんの飛びやすさ)が比較的低い「作業レベル3」に分類されます。

しかし、レベル3だからといって油断は禁物です。除去作業時には、粉じんが飛散しないよう湿潤化や手工具による取り外しを基本とし、切断等を行う際は飛散防止措置を徹底しなければなりません。

注意点2:廃棄処理とコンプライアンス

アスベスト含有アスファルト防水材は、アスベスト含有量が0.1%を超える場合、「石綿含有廃棄物」として処理されます。廃棄物処理法に基づき、飛散防止のための適切な梱包、運搬、最終処分(埋立)基準を遵守することが求められます。

建物の所有者および工事事業者は、これらの法令を遵守し、事前調査から廃棄までの一連の流れで、労働者と周辺環境への暴露防止対策を徹底しなければなりません。

アスベスト分析は実績豊富な「オルビー環境」へお任せ

アスファルト防水材のアスベスト含有リスクは、過去の記録や図面だけでは特定できないケースが多々あります。特に建築時期が曖昧な場合や、改修工事を控えている場合は、専門機関による分析調査が必須です。

アスベスト分析の確実な実施は、その後の安全対策の起点であり、法令遵守(コンプライアンス)の第一歩です。

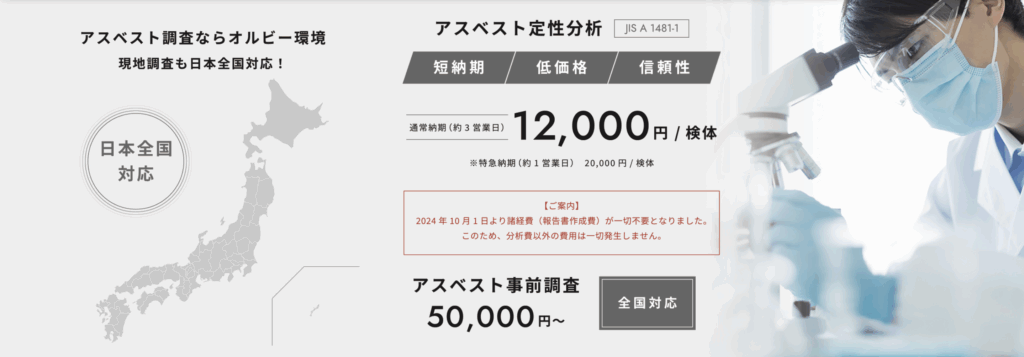

大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山といった関西全域を中心に、オルビー環境は、迅速かつ信頼性の高いアスベスト分析サービスで、皆様の安全とコンプライアンスをサポートいたします。

オルビー環境は、「最短1営業日での結果報告」と「1検体12,000円からの定性分析」という、スピーディかつ適正な価格設定。2024年の分析実績は10,000件以上と、豊富な実績に裏打ちされた高い信頼性で、お客様の緊急のニーズに対応します。

アスファルト防水材に限らず、アスベストに関するお悩みや事前調査でお困りの際は、どうぞお気軽にオルビー環境にご相談ください。