水道用石綿セメント管を通る水道水は危なくない?

厚生労働省が2006年に石綿(アスベスト)の使用を全面的に禁止してから約20年が経過しましたが、その負の遺産は今なおインフラの一部に残されています。その一つが、かつて日本の水道普及を支えた「石綿セメント管」です。

石綿セメント管をめぐっては、「水道水を飲んで健康に影響はないのか?」という一般住民の不安と、「撤去・交換工事の際に、作業員や周辺住民に被害を出さないか?」という事業者の切実な課題が並行して存在します。特に後者の撤去時の飛散リスクを防ぐための規制は、近年厳しさを増しています。

今回の記事では、石綿セメント管とは何かという基礎知識から、公的機関の見解に基づく経口摂取のリスク、そして2025年現在、工事事業者が確実に講じるべき最新の9つの義務的措置(石綿障害予防規則)までを徹底解説します。

水道インフラに使われた「石綿セメント管」とは?

石綿セメント管とは、石綿(アスベスト)とセメントを混ぜて円筒状に成形した水道管です。

石綿は、耐熱性、耐久性、絶縁性に優れるだけでなく、安価で加工しやすいという特性を持っていました。そのため、セメントと混合することで、通常の水道管よりも耐食性や柔軟性に優れ、かつコストが低い配管材として重宝されました。戦後の高度経済成長期から水道普及期にかけて、全国で広く使用されてきた歴史があります。

しかし、耐震性が弱いこと、そして何より石綿の繊維が人体に悪性中皮腫や肺がんなどの重篤な健康被害を及ぼすことが判明し、現在では新たな水道管への使用は一切禁止されています。

今なお全国に残存する石綿セメント管

新たな使用は停止されたものの、耐久性が高いがゆえに、全国の水道インフラには今なお多くの石綿セメント管が残存しています。

公益財団法人 水道技術研究センターなどの公的機関が定期的に残存状況のデータを公表しており、老朽化対策や耐震化工事の一環として、各自治体で計画的な撤去・交換作業が進められています。

水道管の交換工事に携わる事業者にとって、石綿セメント管への対応は避けて通れない重要な課題となっています。

※参考サイト:(公財)水道技術研究センター https://www.jwrc-net.or.jp/publication-outreach/hotnews/docs/942.pdf

水道用石綿セメント管通過の水道水を飲んでも健康に影響はない?

水道管に石綿が使われていたと聞くと、「水道水を飲んで大丈夫なのか?」と不安になるのは当然です。

しかし、結論から言えば、石綿セメント管を通過した水道水を経口摂取しても、健康に影響するリスクは極めて低いとされています。

「吸引リスク」と「経口摂取リスク」の明確な区別

石綿が人体へ深刻な健康被害をもたらすのは、その繊維を経気(空気)から吸引し、繊維が肺の奥や胸膜に蓄積されることによって起こります。具体的には、悪性中皮腫、石綿(アスベスト)肺、肺がんなどの疾患が確認されています。

一方、水に溶け出した微量の石綿繊維を経口摂取した場合の毒性については、世界的な専門機関で長年研究が続けられてきました。

厚生労働省・WHOの公的見解

日本では1992年の水質基準見直しの際、厚生労働省が「経口毒性は極めて低い」と判断しています。

また、世界保健機関(WHO)も水道水中の石綿に関するガイドラインを公表しており、この中で「飲料水を介した健康リスクの証拠はない」とし、日本の厚生労働省と同じ結論を示しています。

したがって、水道の石綿セメント管が原因で水道水による健康被害が発生するリスクは極めて小さく、過度な心配は不要と言えるでしょう。水道管交換工事の必要性は、主に管の老朽化、耐震性の低さ、そして撤去時の作業者・周辺住民への粉じん飛散防止にあります。

※参考サイト:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/08/s0830-6l3.html

二次被害を防ぐ!撤去工事における「石綿障害予防規則」の遵守

水道水によるリスクが低いとはいえ、石綿セメント管の撤去工事は、石綿粉じんを飛散させるリスクを伴います。ひとたび飛散すれば、作業員だけでなく、周辺住民にも健康被害をもたらしかねません。

政府はこうした二次的な健康被害を防止するため、「石綿障害予防規則」を定め、石綿含有建材の撤去作業を厳しく規制しています。この規則は、時代の経過とともに改正が繰り返され、年々厳しさを増しているため、工事事業者や発注元は常に最新の遵守事項を把握し、順守することが求められます。

特に近年は、工作物(水道管など)の調査に関する規制が強化されており、専門的な対応が必須となっています。

2026年義務化に備える!撤去工事事業者に課せられる9つの「義務的措置」

石綿セメント管の撤去工事に携わる事業者が、従業員や周辺住民の健康被害を出さないために確実に講じるべき、石綿障害予防規則に基づく主要な「9つの義務的措置」を解説します。

措置1:法定の事前調査と報告要件

工事事業者は、設計図書や目視による事前調査を実施し、石綿セメント管の有無を確認しなければなりません。請負代金の合計が100万円以上の場合には、調査結果を国の定める電子システムで報告する義務があります。

2026年以降は、水道管などの工作物の事前調査について、厚生労働大臣が定める講習を修了した有資格者がおこなうことが義務化されます。

措置2:石綿作業主任者の選任義務

石綿セメント管の撤去工事には、必ず石綿作業主任者を選任しなければなりません。

作業主任者は、現場で作業方法の決定や指揮・監督をおこなうことができる有資格者でなければならず、現場での粉じん飛散防止措置を徹底する責任を負います。

措置3:粉じん抑制のための作業計画策定と周知

事業者は、作業の方法や順序、石綿粉じんの発散を防止・抑制する方法、従業員のばく露防止方法などを含めた作業計画を事前に策定し、労働者に周知させなければなりません。この計画に基づいた作業の実施が厳しく求められます。

措置4:関係者以外の立入禁止措置の徹底

作業区画への石綿粉じんの飛散を防ぐため、関係者以外の立ち入りを厳しく禁止しなければなりません。

具体的には、バリケードと明確な警告看板を設置し、立入禁止措置を徹底することが義務付けられています。夜間工事では照明や反射材で視認性を確保します。

措置5:危険性周知のための作業情報掲示

石綿セメント管の撤去作業開始前には、以下の項目を記載した掲示物を、関係者以外からも見やすい位置に掲示しなければなりません。

・石綿粉じんの飛散防止策の内容

・作業期間

・主任者の氏名

・施行事業者名、説明責任者名

措置6:やむを得ない切断時の飛散防止措置

石綿セメント管は、可能な限り切断しない方法で撤去することが基本原則です。やむを得ず切断が必要な場合は、以下の措置を講じなければなりません。

・散水などにより切断面を湿潤化させる。

・除じん性能のある電動工具を使用する。

・切断後も粉じんが舞わないよう、速やかに適切な措置を講じる。

措置7:保護具の着用と適切な保管

作業に従事する労働者には、適切な呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣または保護衣を必ず着用させなければなりません。

また、使用後の保護具は、他の衣服から隔離して保管し、付着した石綿を除去した後でなければ作業場外へ持ち出してはなりません。

措置8:洗浄設備と更衣設備の設置

石綿を取り扱う作業場所には、身体に付着した石綿を除去し、ばく露を防止するため、洗眼、洗身またはうがいの設備、更衣設備、および洗濯のための設備を設置しなければなりません。

これにより、作業区域外への石綿の持ち出しを防ぎます。

措置9: 産業廃棄物としての適正な処理と梱包

撤去された石綿セメント管は産業廃棄物に該当し、飛散性がないレベル3廃棄物として適切に処理する必要があります。

運搬されるまでの間、撤去物を湿潤化させる等の措置を講じた後、粉じんが飛散しないよう二重梱包などの措置を徹底し、許可を得た専門業者に委託しなければなりません。

最新措置に基づいた適切な撤去対応は「オルビー環境」へお任せ

水道用石綿セメント管からの経口摂取リスクは極めて低いとされますが、管の交換・撤去工事に伴う石綿粉じんの飛散リスク管理が喫緊の課題です。作業員と周辺住民の安全確保のため、「石綿障害予防規則」に基づく対策の徹底が不可欠であり、特に2026年には工作物調査の有資格者義務化が控えています。

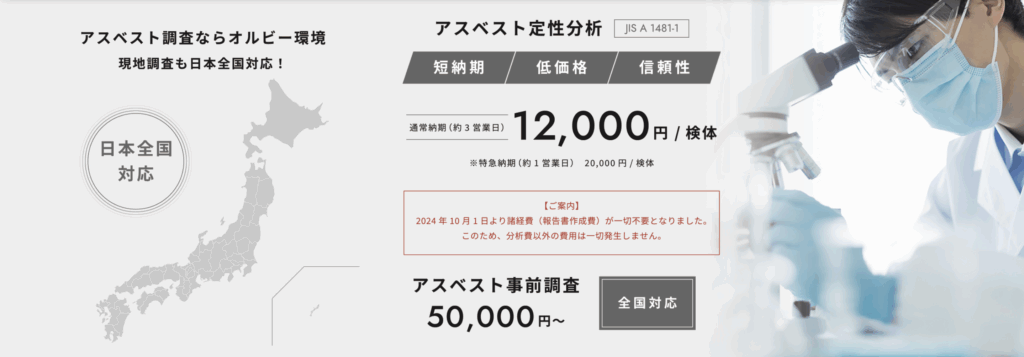

オルビー環境は、関西(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)を中心に、2024年に10,000件超の実績を持つ迅速かつ信頼性の高い分析サービスを提供しています。最短1営業日で結果を報告し、1検体12,000円から定性分析に対応。

アスベスト調査・分析に関するご相談は、オルビー環境までお気軽にお問い合わせください。