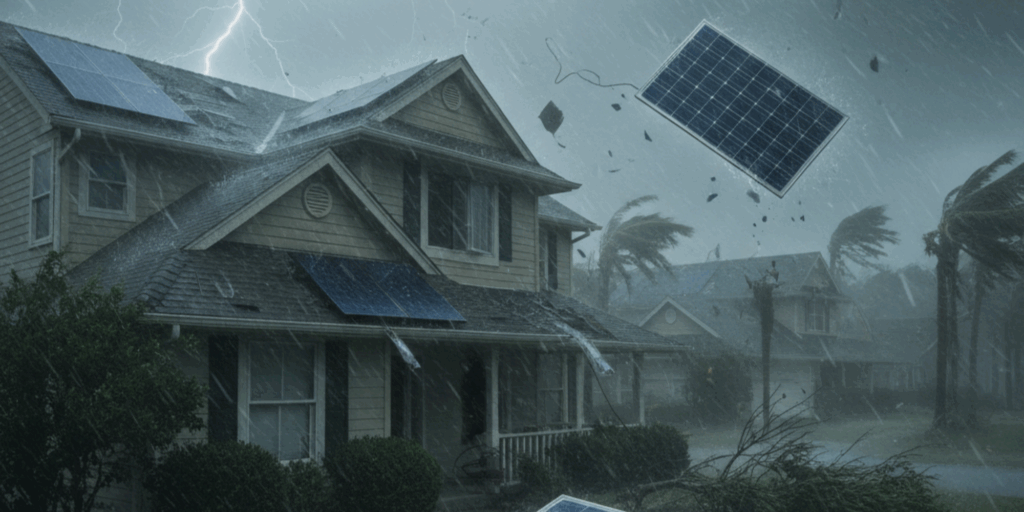

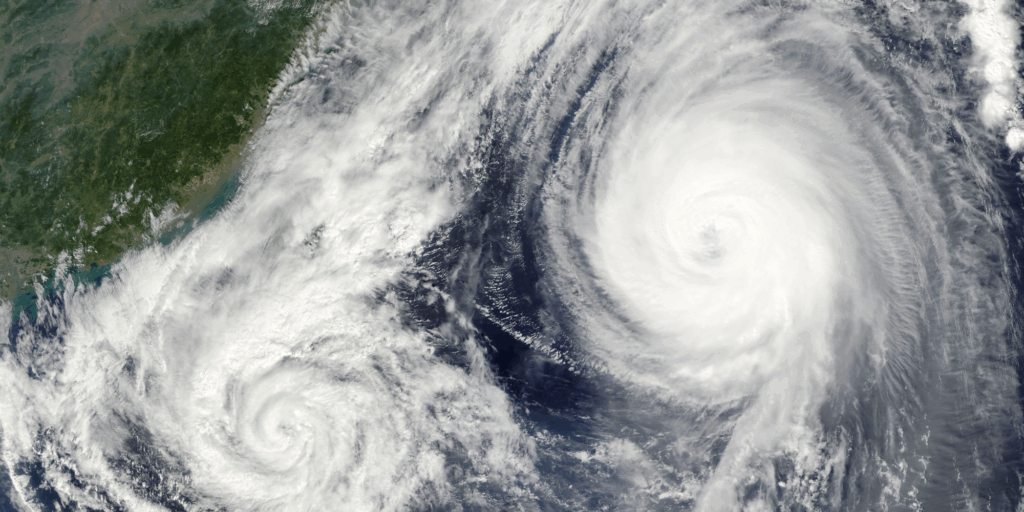

強まる台風、太陽光パネルの安全は?

近年、気候変動の影響で、日本列島には過去に例を見ないほどの猛烈な台風がたびたび上陸しています。

強風や豪雨は、私たちの生活だけでなく、屋外に設置された太陽光発電設備にも甚大な被害をもたらす可能性があります。「太陽光パネルが飛ばされたらどうなるの?」「設置を検討しているけど、台風が心配…」そう感じている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、太陽光パネルが台風にどの程度耐えられるのか、過去に実際に発生した被害事例、そして被害を最小限に抑えるための具体的な対策方法を詳しく解説します。安全に太陽光発電を運用するために、ぜひ参考にしてください。

太陽光パネルの「耐風性」とJIS規格で定められた耐風速

太陽光パネルは、厳しい基準に基づいて設計されています。しかし、自然の猛威は時にその想定を超えることがあります。

日本国内で販売されている太陽光パネルは、JIS(日本産業規格)によって毎秒62mの風速に耐えられるように設計されています。これは、建物の構造安全性に関する基準に基づいており、一般的な建築物と同等の耐風圧性能が求められます。

気象庁が定める台風の強さの階級と比較してみましょう。

| 階級 | 最大風速 |

|---|---|

| 強い | 33m/s以上、44m/s未満 |

| 非常に強い | 44m/s以上、54m/s未満 |

| 猛烈な | 54m/s以上 |

理論上、JIS規格を満たした太陽光パネルは、最も強い「猛烈な」台風(最大風速54m/s以上)にも耐えられることになります。しかし、これはあくまで設計上の数値であり、実際の被害は様々な要因で発生しています。

太陽光発電設備の台風・豪雨被害、過去の実例

実際に発生した被害事例を見ると、台風が太陽光発電設備にどのような影響を与えるかがより明確になります。ここでは、経済産業省の資料を基に、代表的な事例を紹介します。

事例1:豪雨による土砂崩れと設備の崩落

2018年の西日本豪雨では、兵庫県姫路市にある出力750kWの太陽光発電所で甚大な被害が発生しました。

豪雨に伴う大規模な土砂崩れが発生し、設置されていた太陽光パネル3,534枚のうち1,344枚、パワーコンディショナー70台のうち60台が崩落・損壊しました。

この事例は、傾斜地に設置された発電所における土木対策の重要性を浮き彫りにしました。

事例2:強風によるパネルの広範囲な飛散と建物損傷

同じく2018年、台風21号が大阪府大阪市住之江区を襲った際、出力6,500kWの大規模発電所で深刻な被害が出ました。

約28,000枚の太陽光パネルのうち、半数近い13,780枚が強風で架台から引きちぎられ飛散し、周囲の建物にも損傷を与えました。

さらに、破損したパネルから発火も確認されており、風圧による直接的な被害の大きさと、それに伴う二次被害のリスクを示しています。

事例3:飛来物と風圧によるパネルの複合破損

2018年台風21号は、大阪市此花区の大規模太陽光発電所に甚大な被害を与えました。

約36,000枚のパネルのうち13,413枚が損傷。原因は強大な風圧によるガラスのひび割れと、巻き上げられた砂利の衝突でした。

破損箇所からの雨水浸入で漏電も発生し、風害と水害の複合的な影響が浮き彫りに。

これらの実例から、台風は単にパネルを飛ばすだけでなく、豪雨による土砂災害、飛来物による破損、そしてそれに伴う漏電や発火といった多様な被害を引き起こすことが分かります。

太陽光発電設備の台風被害が生じる原因

前述の事例から、太陽光発電設備が台風で被害を受ける主な原因は以下の3つに集約されます。

原因1:台風の勢力と予想を超える瞬間風速

太陽光パネルはJIS規格で定められた耐風速基準を満たしていますが、近年は地球温暖化の影響で、観測史上最大級の勢力を持つ台風が上陸するケースが増えています。

設計上の想定をはるかに超える瞬間的な暴風は、たとえ高品質な設備であっても破損させる可能性があります。

原因2:施工・土木対策の不備

太陽光発電設備を設置する際の施工・土木対策が不十分である場合、台風による被害リスクは格段に高まります。

排水設計の不足

調整池や沈砂池の容量不足、または排水経路が適切でない場合、豪雨時に雨水が集中し、土砂崩れや基礎地盤の浸食を引き起こす可能性があります。

基礎地盤の脆弱性

特に傾斜地や軟弱地盤への設置において、十分な地盤調査や補強が行われていないと、豪雨時の地滑りや崩落につながります。

架台の固定不足

パネルを支える架台の固定が不十分だったり、使用されるボルトの強度が不足していたりすると、強風でパネルが剥がれやすくなります。

メンテナンスの不徹底と経年劣化

施工時が完璧であっても、その後のメンテナンスが不十分であれば、設備の劣化や不具合を見過ごし、台風時の被害につながる可能性があります。

ボルトの緩み

経年による振動や温度変化で、架台やパネルを固定するボルトが徐々に緩むことがあります。

排水路の詰まり

落ち葉や土砂が側溝や調整池に堆積すると、排水機能が低下し、豪雨時の浸水・土砂災害のリスクを高めます。

設備の損傷の放置

小さなひび割れや架台の歪みなどを放置すると、台風の強風や豪雨で一気に被害が拡大する可能性があります。

台風で被害が発生した場合の適切な対処法

万が一、太陽光発電設備が台風被害に遭ってしまった場合、適切な対応を取ることが二次災害を防ぐために非常に重要です。

対処法1:安全確保と状況確認(専門家へ連絡)

まず最優先すべきは、人命の安全です。台風がおさまった後も、不用意に設備に近づくのは大変危険です。

絶対に近づかない

破損したパネルや断線したケーブルは、感電や漏電のリスクがあります。水没した設備も同様に危険です。

電源オフ(可能な場合)

パワーコンディショナーのブレーカーをオフにするなど、可能であれば発電を停止させましょう。ただし、危険を伴う場合は無理に行わず、専門家の指示を待ちます。

専門業者への連絡

電気主任技術者やO&M(運用・保守)業者、または施工業者にできるだけ早く連絡し、現場の状況を伝え、指示を仰ぎましょう。

対処法2:被害状況の正確な把握

専門家が安全を確認した後、詳細な被害状況を確認します。

パネルの破損・飛散

何枚のパネルが破損・飛散したか、その程度はどうか。

架台の損傷・歪み

パネルを支える架台が歪んでいないか、基礎部分に異常はないか。

ケーブルの断線・損傷

ケーブルが切れていないか、被覆が破れていないか。

周辺機器の損傷

パワーコンディショナーや接続箱、蓄電池などに異常はないか。

土木構造物の損傷

調整池、沈砂池、排水路、法面などに土砂崩れや亀裂はないか。

これらの情報を正確に把握することで、適切な修理計画を立てることができます。

対処法3:回収・処分、そして復旧工事

被害状況の把握後、飛散したパネルの回収や故障機器の交換、そして復旧工事を進めます。

専門業者による回収・処分

破損した太陽光パネルは産業廃棄物として適切に処理する必要があります。専門の回収業者に依頼しましょう。

再発防止策を講じた復旧

単に元に戻すだけでなく、なぜ被害が発生したのか原因を究明し、対策を講じた上で修繕工事を行うことが重要です。より耐風性の高い架台への交換、排水対策の強化などを検討しましょう。

災害に強い太陽光発電で持続可能な未来へ

太陽光発電は、クリーンなエネルギーを通じて持続可能な社会に貢献する重要な基盤です。しかし、日本の地理的・気候的特性ゆえ、台風や豪雨といった自然災害の脅威とは常に隣り合わせです。

万が一の事態に備え、安全かつ確実に太陽光パネルを処理できる信頼できるパートナーをお探しではないでしょうか?そんな時は、ぜひオルビー環境にご相談ください。

オルビー環境は、関西エリア・近畿地方全域(大阪、京都、兵庫、滋賀、奈良、和歌山)を主要拠点としつつ、そのサービス範囲を日本全国に広げ、太陽光パネルの適切な処分を承っております。

お客様のご要望に応じて、費用を抑えた処理から、環境負荷を考慮したリサイクルまで、最適なプランをご提案し、安心のサポートをお約束いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。