アスベスト調査後も安心できない?隠れたアスベストの脅威

建築物の解体や改修工事において、アスベストの事前調査は今や常識であり、法令で義務付けられています。しかし、どれほど入念な事前調査を行ったとしても、いざ工事に着手し、壁や天井を剥がしたその奥に、これまで確認できなかった「新たなアスベスト含有建材」がひっそりと潜んでいるケースがあることをご存知でしょうか?天井裏、壁の内部、床下など、普段は目にすることのない「隠蔽部分」から発券されるケースが増えています。

このような「まさか」の事態は、単なる工事の遅れでは済みません。作業の即時中断、追加調査、除去計画の見直し、そしてこれらに伴う予期せぬ高額な追加コスト、さらには法令違反による罰則や企業の信頼失墜といった、深刻なリスクが次々と発生する可能性があります。

今回の記事では、事前調査後に隠蔽部から新たなアスベスト含有建材が発見された際の緊急対応策に焦点を当て、工事を止めずに安全かつ確実にアスベスト問題に対処するための、具体的なガイドラインを徹底解説します。見えない脅威に備え、あなたの工事と事業を守るための知識を身につけましょう。

アスベスト含有建材が「隠蔽部」から発見される理由4つ

入念な事前調査を行ったにもかかわらず、工事中にアスベスト含有建材が発見される背景には、いくつかの要因が考えられます。

理由1:目視調査の物理的限界

事前調査では、安全や構造上の理由から、全ての隠蔽部分を破壊して確認することは現実的ではありません。天井裏や壁の内部、配管スペースなどは、点検口からの限定的な目視に留まることが多く、死角に潜む建材を見落とす可能性があります。

理由2:既存図面・資料の不備

建物の竣工図面や過去の改修記録が不正確であったり、そもそも資料が存在しなかったりする場合があります。これにより、内部の正確な構造や使用建材が事前に把握できないことがあります。

理由3:過去の不透明な改修工事

不明な時期に行われた増改築やリフォームにより、既存の構造に新たな建材が追加・変更されていることがあります。これらの工事記録が残っていない場合、内部の建材はまさに「未知」の状態となります。

理由4:建材の多層構造

アスベスト含有建材は、複数の素材が積層された多層構造であるケースも多く、表面からはアスベストが含まれていないように見えても、内側の層に潜んでいることがあります。

これらの要因が複合的に絡み合い、いかに綿密な事前調査を行っても、工事中に「隠れたアスベスト」に遭遇する可能性はゼロではないのです。

工事中に新たなアスベスト含有建材を発見した際の緊急対応フロー

新たなアスベスト含有建材が隠蔽部から発見され、アスベスト含有の可能性があると判断された場合、迅速かつ適切な対応が求められます。以下の緊急対応フローに従い、安全と法令遵守を最優先に行動することが重要です。

緊急対応1:発見直後の「即時作業中断」と「安全確保」

直ちに作業を停止

新たなアスベスト含有の可能性がある建材を発見した作業員は、直ちに全ての作業を中断し、他の作業員にも危険を周知します。安全確保が何よりも優先されます。

飛散防止措置

可能な限り粉塵が飛散しないよう、対象箇所の周囲に養生シートを設置するなど、一時的な飛散防止措置を講じます。

立ち入り制限

関係者以外が発見箇所に近づかないよう、作業エリアを隔離し、立ち入り禁止の表示を行います。

保護具の着用確認

作業員は、アスベスト対応の適切な保護具(防じんマスク、使い捨て保護衣など)を着用していることを確認します。

緊急対応2:「工事責任者」への速やかな報告と専門家への連絡

現場責任者への報告

発見状況、建材の種類、発見場所、作業中断の経緯などを、速やかに現場の工事責任者(元請業者、現場監督など)へ詳細に報告します。

アスベスト調査専門機関への連絡

新たな建材がアスベストを含有している可能性が高いため、自己判断はせず、直ちにアスベスト調査の専門機関へ連絡します。この際、発見状況や建材の種類、緊急度合いを正確に伝えます。

追加調査の依頼

専門家による現地確認と、必要な場合は追加の試料採取、そして分析調査を依頼します。この追加調査は、その後の対応を決定する上で不可欠です。

緊急対応3:「交付決定通知書」受領前の作業再開は厳禁!

最重要ポイント

追加調査によってアスベストが含有していると判明した場合、その後の除去作業などに関する費用について助成金制度(特に低濃度PCB廃棄物の場合、アスベスト分析費用も助成対象となることがあります)を活用する際、助成金の「交付決定通知書」を受領するまでは、対象建材への作業を再開しないように徹底してください。交付決定前の作業は、助成金対象外となる可能性があります。

行政への報告・相談(必要に応じて)

追加調査の結果、アスベストが含有していると判明し、それが当初の計画になかった場合、労働基準監督署への計画届の再提出や、大気汚染防止法に基づく報告書の修正・再提出など、関係行政機関への報告・相談が必要となる場合があります。専門機関と連携し、適切な手続きを進めましょう。

事前調査の「質」を高めることが、隠れたリスクへの最善の予防策

隠蔽部からのアスベスト発見リスクを完全にゼロにすることは難しいですが、その可能性を最小限に抑えるための最善策は、工事着手前の「事前調査の質」を徹底的に高めることです。ここでは代表的な3つの予防策をご紹介します。

予防策1:詳細な書面調査と目視調査の実施

可能な限り建物の過去の図面や修繕記録を確認し、目視調査の範囲も広げて、隠蔽部の状況を予測します。

予防策2:経験豊富な専門業者への依頼

隠蔽部調査のノウハウを持つ専門業者に依頼することで、リスクのある箇所を事前に特定し、追加調査の必要性を予測できる可能性が高まります。

予防策3:追加調査の予算とスケジュール確保

大規模工事や古い建物、改修履歴が不明確な建物の場合、万が一の追加調査や対策が発生する可能性を見越した予算とスケジュールをあらかじめ確保しておくことが賢明です。

アスベスト調査後の「もしも」に備え、確実な解決策を

アスベスト調査後に隠蔽部から新たな建材が発見される事態は予期せぬトラブルですが、適切な対応フローと事前準備で影響を最小限に抑えられます。こうした「もしも」の事態には、専門家との迅速な連携が不可欠です。

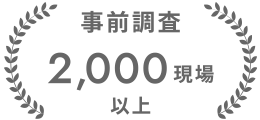

オルビー環境は、最新の法規制に準拠した精密な調査・報告書作成により法的リスクを軽減。定性分析1万検体以上、事前調査2千現場以上、リピート率97%以上の実績が示す高品質・迅速な分析(最短1営業日)を提供し、調査計画から行政提出までワンストップでサポートしています。

関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)をカバーし、全国からの郵送依頼にも対応可能。まずはお気軽にお問い合わせください。