アスベスト調査の「適正な検体数」は、工事の効率と安全の羅針盤

建築物の解体や改修工事、リフォームを進める際、アスベストの事前調査は法令で義務付けられ、その重要性は誰もが認識しています。しかし、「以前にも調査した建物だが、今回もまた調査が必要なのか?」「同じフロアの複数の部屋を改修するのに、すべてのアスベスト分析が必要なのか?」といった疑問を抱え、調査の手間や費用、そして最適な検体数について悩んでいらっしゃる事業者様も少なくありません。

むやみに検体数を増やせば、分析費用は無駄にかさみ、工期にも影響が出る可能性があります。一方で、検体数を減らしすぎれば、アスベスト含有建材を見落とすリスクが高まり、後の工事中断や法的罰則、さらには健康被害といった深刻な事態を招きかねません。

今回の記事では、アスベスト調査のプロが、無駄をなくしつつ確実性を保つための「検体数最適化のポイント」を徹底解説。再調査の要否から、複数フロア・部屋での判断基準、大規模物件での注意点まで、あなたの疑問を解決し、工事をスムーズかつ安全に進めるための羅針盤を提供します。

過去に調査済み建物「再調査・追加採取」のポイント3つ

過去にアスベスト調査を行った建物や、同じ種類の建材が見つかった場合、どこまで再調査や追加採取が必要になるのかは、多くの事業者が抱える疑問です。3つのポイントに分けて、わかりやすく解説します。

ポイント1:以前調査済みの建物でも「工事ごとの事前調査」は必須

「以前にこの建物のアスベスト調査をしたことがあるから大丈夫」と考えるのは危険です。法的な観点から言えば、過去に調査を実施していても、工事ごとに改めて事前調査を行うことが原則として義務付けられています。

これは、たとえ同じ建物であっても、工事の範囲や対象となる建材、建物の状態が前回の調査時と異なる可能性があるためです。例えば、前回の調査がごく一部の改修を対象としていた場合、今回の工事範囲がそれを超える可能性があります。また、調査結果の資料が「以前どの部分が調査されたか明確ではない場合」もあり、参考資料として不十分なケースも存在します。

確認すべきこと

今回の工事対象範囲が、過去の調査範囲に完全に含まれているかを確認します。不足部分があれば、追加での調査が必要です。過去の調査以降に建材が変更されていたり、経年劣化によってアスベスト含有建材の状態が変化していたりする可能性も考慮に入れる必要があります。

ポイント2:フロア違いでも同一材料なら「代表検体」で済む場合も

効率化の観点から、同じ種類の建材であれば複数の検体を採取する手間を省きたいと考えるのは自然なことです。

同一建材の判断基準

設計図書、施工記録、製造ロット、目視での均一性などから、完全に同一の材料であると判断できれば、各フロアで個別に分析検体を採取する必要はなく、代表箇所のみの分析で足りるケースもあります。

注意すべきケース

ただし、見た目が同じでも、製造時期やロットが異なればアスベスト含有の有無が変わる可能性もあります。ビルのエントランスや最上階など、一般的なフロアとは異なる建材が使用されているケースも多いため、そういった特殊な場所については特に注意が必要です。この判断には専門的な知識と経験が必要であり、安易な自己判断は避け、専門家と相談の上、慎重に行うべきです。

ポイント3:大規模物件の外壁も「1箇所」では不十分な理由

大規模な建築物の解体・改修工事では、外壁全面など広範囲にわたる建材の調査が必要になります。「外壁全てを調査するために、1箇所だけ検体を採取すれば良いのか?」という疑問も生じます。

「試料の代表性」の確保

大規模物件であっても、1箇所の検体だけで広範囲を代表させると、アスベスト含有建材を見落とすリスクが飛躍的に高まります。アスベスト含有建材は、製造時期や施工状況によって品質にばらつきがある場合があります。

網羅的な採取計画

広大な範囲の場合でも、建材の均一性を確認しつつ、代表性のある複数箇所から採取することが求められます。これは、分析機関がアドバイスする「試料の代表性は確保できているか」という鉄則にも繋がります。

「複数フロア・複数部屋」アスベスト分析の判断基準2パターン

同じ建物内であっても、フロアや部屋が異なると、建材の種類や状況が変わる可能性があります。

パターン1:建物内のフロア違い、または同一フロア内の別部屋の調査

原則的な対応

各部屋やフロアで異なる建材が使用されている可能性があれば、それぞれ個別に調査・分析が必要です。特に、異なる時期に改修された部屋や、用途が異なる部屋は注意が必要です。

効率化の視点

しかし、設計図書や目視調査で、明らかに同一の建材が同一の工法で施工されていると判断できる場合は、代表的な箇所からの採取で済む場合もあります。この判断は、有資格者による綿密な事前調査が基盤となります。

パターン2:マンションの同一の一室で複数箇所を解体する場合の検体数

マンションの一室で、リビングとトイレの石膏ボードを解体するような場合、「同じ石膏ボードなのだから、1検体で良いのでは?」と考えるかもしれません。

建材の「種類」と「部位」の判断

たとえ同じ「石膏ボード」という建材名であっても、リビングとトイレでは施工時期が異なる可能性や、見た目は同じでも異なる製品が使用されている可能性がゼロではありません。特に、水回り(トイレ、キッチン、浴室)は、通常の居室とは異なる防水材や下地材が使われていることも多く、注意が必要です。

リスク回避の視点

より安全性を確保するなら、異なる部屋からの採取は個別に行うのが望ましいです。ただし、設計図書等で完全に同一ロット・同一施工と判断できる場合は、専門家との相談の上で、1検体で済む場合もあります。最終的な判断は、専門家と相談して慎重に行うべきですし、無理な自己判断は避けるべきです。

オルビー環境なら関西全土(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)OK

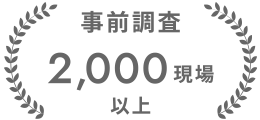

アスベスト調査の検体数最適化は、費用削減や工期遵守、安全確保に直結します。再調査の要否や複数フロア・大規模物件での検体判断など、複雑な課題は少なくありません。これらの判断は、有資格者や専門業者との連携が不可欠です。適切な調査で無駄を省き、法令遵守と安全な工事を実現しましょう。

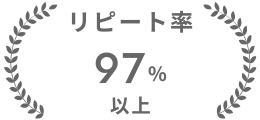

オルビー環境は、アスベスト分析の専門家として、お客様の課題解決に貢献し、事業の安全とコンプライアンス確保を全力で支援いたします。最新法規制に準拠した精密な調査・報告書作成で法的リスクを軽減。

定性分析1万検体以上、事前調査2千現場以上、リピート率97%以上の実績が裏付ける高品質・迅速な分析(最短1営業日)を提供し、調査計画から行政提出まで一貫支援。関西全域(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)をカバーし、全国からの郵送依頼にも対応可能です。まずはお気軽にご相談ください。